Written by Jessica Adams (Nature Nerding)

Reading time: 5-6 minutes

(Ph : Guillaume Levesque) Bien que nous n’ayons pas eu la chance de trouver des œufs ou des chenilles de monarque au parc Scowen, Guillaume Lévesque et sa famille ont repéré cette petite chenille après notre « Journée de déménagement du monarque ». Pour reprendre ses mots : « C’est intéressant parce qu’elle était sur le plant [d’asclépiade] le plus près de la route! Merci d’avoir aiguisé notre sens de l’observation! »

Un projet qui a mis des mois à se réaliser a officiellement pris fin le 7 septembre lorsque le papillon monarque du parc Scowen a été relâché dans la nature. Enchantés d’avoir participé à un projet aussi extraordinaire, les membres de notre Brigade papillons sont très reconnaissants pour tout ce qu’ils ont vécu et appris cette année, et ils réfléchissent déjà avec enthousiasme à la suite du projet l’an prochain…

Le projet pour les papillons monarques de la Fondation Massawippi, coordonné par Nature Nerding, se déroulait pour la première fois cette année au mois de juillet. Nous avions comme principaux objectifs de sensibiliser les gens aux champs d’asclépiade à l’entrée du parc Scowen, de recueillir des données sur la présence des monarques dans le parc et d’installer une pouponnière à papillon afin d’immortaliser et de partager la magie de la métamorphose. Nous ne pourrions pas être plus heureux de la façon dont les choses se sont déroulées.

Rappel : pourquoi un projet pour les monarques?

Le papillon monarque (Danaus plexippus) a vu sa population diminuer de 80 % au cours des dernières décennies et a été classé parmi les espèces menacées. Il est loin d’être le seul insecte important dans un écosystème et, malheureusement, il n’est pas du tout le seul à être confronté à des difficultés. Toutefois, du point de vue de vue de la conservation, le choix de braquer les projecteurs sur certaines espèces clés se justifie.

Dans le cas du monarque, il y a plusieurs raisons. Premièrement, il est considéré comme une espèce parapluie, ce qui signifie que les mesures prises pour le protéger peuvent avoir un impact sur diverses autres espèces partageant le même habitat ou certaines des mêmes exigences pour la survie. Deuxièmement – et la plupart d’entre nous qui avons eu le privilège de rencontrer ce papillon peuvent en témoigner – le monarque est réellement fascinant. Ses couleurs frappantes, son cycle de vie complexe et sa migration épique vers le sud nous poussent à vouloir en savoir plus sur cette espèce charismatique et à participer à sa protection. Ensemble, ces éléments font du monarque le parfait insecte « porte-parole » pour sensibiliser la population aux efforts de conservation de la petite faune et encourager la participation à ces efforts.

La Brigade papillons et le cycle de vie du monarque

La première rencontre de notre Brigade papillons a eu lieu au début juin, et une poignée de bénévoles dévoués se sont rencontrés aux deux semaines pendant les deux mois suivants pour mener à bien le projet.

Abritant diverses espèces de fleurs sauvages indigènes, les champs du bas qui flanquent l’entrée du parc Scowen forment un habitat incroyablement précieux pour une variété d’espèces sauvages. L’abondance de l’asclépiade dans ces champs est particulièrement intéressante, car cette humble plante est essentielle au cycle de vie du monarque. Lors de notre première réunion, nous avons donc commencé par apprendre à la reconnaître.

Il s’agit d’un point central du projet, car c’est la seule plante dont se nourrit la chenille du monarque, ce qui la rend essentielle à la reproduction du monarque. Bien qu’il existe plusieurs espèces d’asclépiade, la seule présente à Scowen est l’asclépiade commune (Asclepias syriaca). Après avoir pris note de l’apparence, de la texture et de l’odeur de l’asclépiade commune, nous avons délimité quelques sites de collecte de données dans les champs.

À la réunion suivante, nous avons appris le cycle de vie du monarque et une méthode de collecte de données. Comme la chenille du monarque se nourrit exclusivement d’asclépiade, le papillon adulte pond ses œufs sur cette plante. Il y a généralement un œuf par plante et on le retrouve le plus souvent en dessous des feuilles duveteuses. De la taille d’une tête d’épingle, ces œufs peuvent être difficiles à repérer et sont souvent confondus avec autre chose, comme une goutte de sève d’asclépiade solidifiée. Inutile de dire que la collecte de données a nécessité un sens aigu de l’observation et une bonne dose de patience!

Malgré l’abondance de l’asclépiade à Scowen, nous avons été surpris et légèrement déçus de ne pas trouver d’œufs ni de chenilles (larves) après plusieurs semaines passées à scruter les plants de nos sites d’étude. Nous avions beaucoup d’interrogations. Avions-nous simplement raté les œufs parce qu’ils étaient trop petits? Les œufs et les chenilles étaient-ils victimes d’un prédateur? Quelque chose d’autre rendait-il cette zone de reproduction moins favorable que nous l’avions espéré? Malgré notre perplexité, nous nous sommes rappelé que le fait de noter l’absence de monarques était aussi une donnée importante. Nous avons donc continué à remplir nos fiches d’observation (fournies par la Mission monarque d’Espace pour la vie) et à téléverser nos données dans leur base.

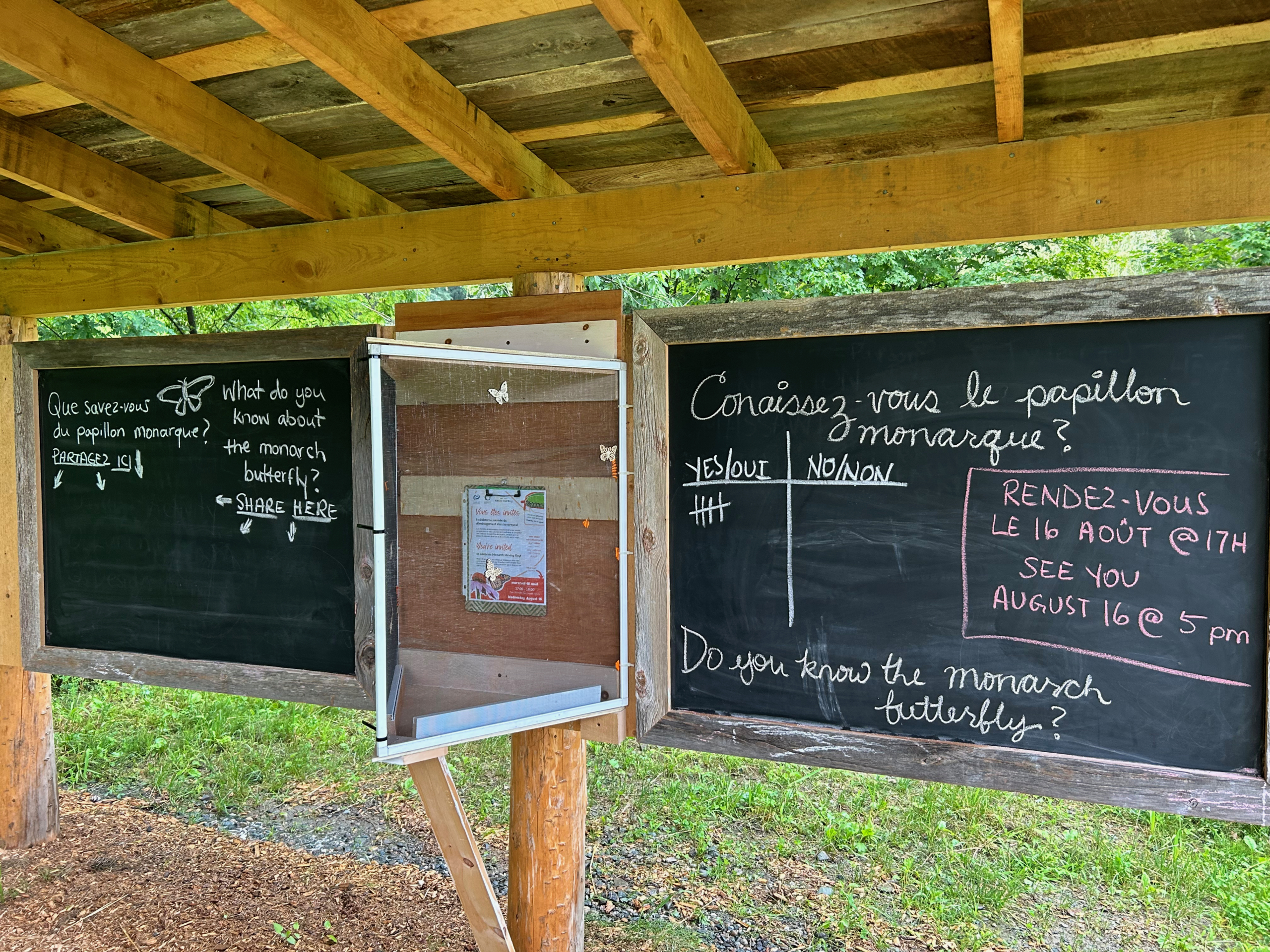

Au mois d’août, nous avons entrepris l’installation d’une pouponnière sous l’abri du parc. Fabriquée entièrement à partir de matériaux recyclés, cette structure faite de moustiquaires a été installée au début du mois avec l’intention d’y accueillir au moins une chenille. Comme nous n’avions pas trouvé de chenille de monarque au parc Scowen, nous avons décidé d’en « importer » une de la région du lac Brome. Nous avons nommé cet événement « Journée de déménagement du monarque » et avons invité le public à célébrer avec nous l’installation de notre invité spécial dans sa pouponnière agrémentée entre autres de tiges fraîches d’asclépiade.

Des membres de la brigade ont visité la pouponnière tous les jours pour suivre l’évolution des choses. Une fois installée, la chenille s’est occupée à se nourrir d’asclépiade tout en laissant des quantités impressionnantes de chiures au sol. Quelques jours plus tard, elle avait rampé jusqu’au toit de la pouponnière et, le lendemain, elle y était déjà suspendue, prête à se transformer en chrysalide. Le dimanche 20 août, nous avions officiellement une chrysalide!

Le stade de chrysalide dure « de 8 à 15 jours en conditions estivales normales » (monarchjointventure.org). Vous vous souviendrez peut-être de la vague de froid que nous avons connue à la fin août. Notre petite amie semble l’avoir remarquée elle aussi! Elle est restée bien au chaud dans sa chrysalide jusqu’à ce qu’elle émerge 18 jours plus tard sous la forme d’un papillon adulte en bonne santé (à ce stade, nous avons pu confirmer qu’il s’agissait d’un mâle grâce aux taches sombres sur ses ailes postérieures). Nous l’avons relâché pour qu’il puisse butiner librement le nectar d’une diversité de fleurs sauvages et se préparer pour son long voyage vers le Mexique.

Le rôle de la pouponnière

Lorsque nous avons discuté des différents éléments du projet, la question suivante (très pertinente) a été soulevée : quelle est l’utilité d’une pouponnière?

L’intervention humaine dans les efforts de conservation peut être un sujet controversé. Comment pouvons-nous être certains que nous faisons plus de bien que de mal? Empêchons-nous la nature de suivre son cours? Nous pourrions débattre longtemps de ces questions, et les conclusions sont généralement tirées au cas par cas.

En gros, l’objectif principal de la pouponnière du parc Scowen était de partager la magie avec les gens. En créant un lieu où au moins un monarque pouvait achever sa métamorphose sans être dérangé, nous avons pu présenter les subtilités fascinantes du cycle de vie de cet être vivant. Nous avons exposé et honoré une petite parcelle de la magie de la nature qui se produit tout autour de nous.

Que les gens aient suivi le projet de près ou qu’ils aient seulement vu de petits bouts ici et là, il y a eu beaucoup de moments « wow ». Cela peut paraître anodin, mais ces moments sont puissants. Ils permettent de graduellement développer un souci pour les espèces avec lesquelles nous coexistons. Ce souci peut influencer le développement de nos valeurs et de nos attitudes à l’égard de la nature et imprégner nos habitudes quotidiennes. Même si le chemin n’est pas direct ou linéaire, il est très naturel et repose sur le principe qui veut que « nous avons tendance à protéger ce que nous aimons »… et nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons.

Respirer pour la première fois l’odeur délicieuse d’une fleur d’asclépiade, découvrir la relation entre l’asclépiade et la chenille du monarque, apercevoir d’autres magnifiques invertébrés sur les plants d’asclépiade, observer une chenille se transformer en chrysalide en temps réel, voir une chrysalide pour la première fois, découvrir que l’on a confondu pendant tout ce temps le papillon vice-roi (Limenitis archippus) et le monarque… Ce projet a donné d’innombrables occasions d’apprendre, de s’émerveiller et de se rapprocher de la nature.

Enfin, nous tenons à souligner toute l’importance des informations et des ressources mises à disposition (gratuitement) par Mission monarque (Espace pour la vie), Monarch Join Venture et le projet Butterflyway (Fondation David Suzuki). L’ensemble du projet dépendait beaucoup de la contribution de notre super équipe de bénévoles de la Brigade papillons, qui ont consacré des heures à la collecte de données et à la surveillance de la pouponnière, entre autres choses. Nous sommes ravis de tous les aspects de la première édition du projet pour les papillons monarques et nous avons déjà hâte à la suite en 2024!

Enrichissez votre vocabulaire de la nature

À partir du texte, faites des recherches sur le Web pour enrichir votre vocabulaire et essayez d’utiliser ces termes la prochaine fois que vous serez en nature et que vous ferez des observations par vous-même ou avec des amis!

- Espèce menacée

- Espèce parapluie

- Larve

- Chiure

- Chrysalide

Références

Les choses à faire et à ne pas faire en nature | Partie 1 : Honorer le sentieravril 1, 2024 - 15:54

Les choses à faire et à ne pas faire en nature | Partie 1 : Honorer le sentieravril 1, 2024 - 15:54 Les résolutions du Nouvel An et la naturefévrier 19, 2024 - 13:01

Les résolutions du Nouvel An et la naturefévrier 19, 2024 - 13:01

Les choses à faire et à ne pas faire en nature | Partie 1 : Honorer le sentier

Rédigé par Jessica Adams (Nature Nerding)

Temps de lecture: 5-6 minutes

Chaque sortie du programme d’éducation à la nature de la Fondation Massawippi commence par un rassemblement autour de la carte du parc Scowen. Une fois rassemblés, on prend le temps de se saluer, de revenir sur notre sortie de la saison précédente et de revoir les règles à suivre pour une sortie sécuritaire et respectueuse. Sur ce dernier point, les élèves exprimeront fièrement leur point de vue sur le « savoir-être » pendant que nous marchons en forêt. Dès la sortie d’hiver (la deuxième d’une série de trois pendant l’année scolaire), les élèves ont bien compris non seulement les attentes, mais aussi la raison d’être de ces attentes.

Cette discussion est une priorité, et non pas pour restreindre le plaisir, mais pour développer la conscientisation. L’idée est de permettre à ces enfants de comprendre leur rôle au sein d’un vaste système composé d’êtres interconnectés. Le message que nous voulons passer, c’est que leurs gestes comptent. Nous espérons que cela encouragera de nouvelles façons de penser qui les accompagneront toute leur vie et influenceront leurs interactions futures avec la nature.

Cet article est le premier d’une série dont l’objectif est d’amorcer la conversation sur les principes fondamentaux à la base des directives communes à tant de réseaux de sentiers. Comme le plein air gagne en popularité, il est plus important que jamais de voir les directives des parcs non pas comme des règles contraignantes, mais plutôt comme une occasion de réduire notre impact et de faire en sorte que les milieux naturels que nous aimons tant continuent de prospérer pour les générations futures.

Partie 1 : Honorer le sentier

Les sentiers : des pistes pour les loisirs et la conservation

« L’un des grands défis de la planification, de la conception et de la gestion des espaces naturels est de prendre des décisions qui offriront aux usagers et usagères une expérience de la meilleure qualité possible, tout en protégeant l’intégrité écologique de la ressource. » (Lynn et Brown, 2003)

La façon dont on profite de la nature peut par contre avoir des conséquences. Fait de manière réfléchie, l’accès à la nature aura non seulement un impact moindre sur les écosystèmes environnants, mais il contribuera aussi à renforcer les liens entre les gens et la nature et encouragera les attitudes favorables à la conservation. En revanche, si cet accès est utilisé de façon insouciante, les impacts sur les habitats traversés par les sentiers pourraient être potentiellement dévastateurs.

Il appartient à chaque personne qui pose le pied sur un sentier de décider de quel côté le balancier penchera. Alors, à quoi ressemble une promenade en forêt faite dans le respect?

Des sentiers aménagés avec une intention

L’aménagement d’un sentier nécessite beaucoup d’efforts. Lorsque c’est bien fait, tout est pris en considération, de la trajectoire à travers la forêt aux types d’outils utilisés. Généralement, les sentiers sont conçus pour :

Bref, les sentiers sont aménagés à des fins récréatives, avec la sécurité des randonneurs et randonneuses et la conservation pour priorité.

Parfois, on s’aventure hors du sentier parce que l’on veut voir quelque chose de près, prendre un raccourci ou trouver un point de vue plus tranquille… Aussi tentant et inoffensif que cela puisse paraître, voyons plutôt les avantages qu’il y a à rester sur le sentier.

En restant sur le sentier, on s’évite de s’exposer à toute sorte de risques supplémentaires :

Les adeptes de la randonnée pédestre sont probablement attirés par la beauté de l’environnement. En restant dans le sentier, nous préservons les espaces naturels qui nous entourent :

La discussion initiale avec les élèves peut prendre différentes directions, mais on revient toujours à l’idée que les directives ne sont pas là pas pour gâcher le plaisir, mais plutôt pour protéger les milieux naturels que l’on aime tant. Une autre façon de voir les choses : en ne faisant pas quelque chose de petit… on fait quelque chose de grand. En décidant de rester sur le sentier, on assume la responsabilité de sa sécurité et on investit activement dans la santé des lieux que l’on visite. À titre de visiteurs et visiteuses, nous faisons partie d’un système naturel, même si ce n’est que pour un bref moment, et nous pouvons choisir si notre impact sera positif ou négatif. Voilà qui est merveilleusement stimulant.

Restez à l’affût pour d’autres directives courantes et leur utilité pour la protection des espaces naturels que nous affectionnons.

Références

Le Sentier Massawippi : un terrain d’entraînement pour le GR20 en Corse – Entrevue avec Alain Lessard

Comment as-tu connu les sentiers Massawippi, toi qui n’es pas de la région de l’Estrie?

C’est une amie, résidente de North Hatley, qui m’a fait connaître les sentiers Massawippi et Scowen.

Elle et moi sommes tous les deux des personnes actives et nous y allons régulièrement, environ 2 fois semaines, depuis un peu plus de deux ans, dans l’un ou l’autre des sentiers.

En plus d’offrir un environnement calme avec sa forêt, ses arbres matures, ses ruisseaux, ses oiseaux et ses chevreuils, les sentiers sont sécuritaires, bien entretenus et nous offrent le bord du lac, du côté Massawippi.

Les sentiers nous permettent également de croiser d’autres randonneurs très sympathiques qui nous saluent sur leurs passages.

À l’automne dernier, mes randonnées dans ces sites naturels exceptionnels ont fait germer en moi le projet d’une aventure de grande randonnée.

Après quelques recherches sur internet, à cause de sa réputation d’être l’une des plus difficiles, mais également des plus magnifiques en Europe, mon choix s’est arrêté sur la GR20 dans les montagnes de la Corse!

Eh oui, avec ses 180 km de long et ses 11,000 m de dénivelé positif, il ne faut pas avoir peur des défis pour affronter cette grande randonnée, surtout pour un aîné de 70 ans!

Pour moi c’est maintenant ou jamais !!!

Étant jalonnée de 15 refuges tout au long de son parcours, 15 jours c’est la norme pour compléter la GR20. Les plus athlétiques le feront en moins de 10 jours. Ce n’est pas mon cas; sagesse, prudence et humilité étant ma devise pour cette grande aventure!

Je prévois commencer en début mai. Cependant, les refuges offrent des services d’hébergement, de restauration, de dépannage, de location de tentes, etc., seulement à partir du 22 mai. L’achalandage et les températures chaudes de l’été sont les raisons de mon choix du début mai. J’aurais donc à transporter dans mon sac à dos tout ce qui est indispensable pour dormir le mieux possible et me nourrir pour me procurer l’énergie indispensable pour traverser l’épreuve. Je vous épargne la longue liste, soit environ 25 kg d’effort.

Bref, pour en revenir aux sentiers Massawippi, ils deviennent donc naturellement un site d’entraînement tout désigné. Offrant un dénivelé positif potentiel de plus de 400m, une distance possible d’environ 10km, c’est un excellent effort qui peut être agrémenté par l’ajout d’un poids dans le sac à dos.

Cet exercice physique me permet également de tester les équipements de marche que j’utiliserai en Corse : les bottes et bas de marche, les crampons, car il y aura de la neige et de la glace en montagne en mai, les bâtons de marcheur, le sac à dos.

Je compte être fin prêt, du côté de mon entraînement, à la mi-avril, pour ainsi me permettre une semaine de repos et de finaliser les derniers préparatifs avant le départ, mon vol étant prévu le 27 avril.

Et puis, en route pour une grande aventure !!

Les résolutions du Nouvel An et la nature

Rédigé par Jessica Adams (Nature Nerding)

Temps de lecture: 5-6 minutes

Pour atteindre nos objectifs de santé physique et mentale, on peut investir dans différentes choses : abonnements, équipement, suppléments, consultations… la liste est longue. Et comme on peut s’y attendre, de nombreuses entreprises sont ravies de tirer profit de cette manne annuelle, prêtes à vous offrir ce dont vous avez besoin au bon moment – contre paiement, bien sûr. Mais au-delà de tout cela, ce qui compte le plus, c’est que vos choix vous aident à atteindre vos objectifs. Si l’amélioration de votre condition physique et de votre santé mentale figure en haut de votre liste de résolutions, il y a peut-être une ressource très efficace, accessible, peu coûteuse et comportant peu ou pas d’effets secondaires négatifs qui peut vous aider à atteindre ces objectifs.

L’hypothèse de la biophilie postule que les êtres humains ont un désir inné d’être en contact avec la nature. Considérant que nous avons été directement et très concrètement dépendants de ce lien pendant la majeure partie de notre évolution, c’est tout à fait logique. Pourquoi n’aurions-nous pas d’affinité et de sensibilité pour ce qui nous fait vivre? Cette tendance instinctive est toujours présente dans notre organisme et est encore intacte lorsque nous sommes jeunes. Les occasions de la cultiver tout au long de notre vie se font toutefois de plus en plus rares, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes si enthousiastes à l’égard de notre programme d’éducation à la nature. La réalité des temps modernes nous a considérablement affectés mentalement, émotionnellement et physiquement… à tel point que le concept de « prescription de nature » est désormais tout à fait légitime.

À qui profite le temps passé en nature? Pour faire court : à tout le monde. À tout âge, il y a des avantages non seulement à prendre le temps d’être près de la nature, mais aussi à interagir de façon intentionnelle avec le monde naturel.

Quelques-unes des façons dont cela peut nous être bénéfique, à toute étape de la vie :

Pour plus de détails sur les bienfaits de la nature, consultez Prescri-Nature et cet article de l’International Journal of Environmental Research and Public Health (en anglais seulement).

Où peut-on se connecter à la nature? N’importe où! La nature, c’est la neige qui tombe doucement devant votre fenêtre. C’est la vie qui croît sur l’écorce de votre arbre favori dans le parc voisin. Ce sont aussi les confins de la nature sauvage. La beauté de la chose, c’est que vous n’avez pas besoin d’aller bien loin pour intégrer la nature dans votre vie.

Cinq pistes pour accorder plus de temps à la nature

1: Si l’idée vous intrigue ne serait-ce qu’un peu, prenez un engagement envers vous-même et fixez-vous un objectif réaliste! Avez seulement deux heures par semaine, réparties par tranches de 20 minutes ou plus, il est possible de ressentir les bienfaits d’une connexion avec la nature. Mais comment intégrer ces pauses-nature dans votre emploi du temps d’une manière réaliste?

2: Réfléchissez à vos activités et passe-temps actuels – pouvez-vous les adapter pour les pratiquer à l’extérieur? Si ce n’est pas possible, pouvez-vous remplacer occasionnellement une activité intérieure par une activité extérieure? Les familles, par exemple, aimeront peut-être s’emmitoufler et faire l’heure de la lecture à l’extérieur une fois de temps en temps. Ceux et celles qui aiment s’entraîner au gym pourront occasionnellement remplacer la portion cardio par une marche rapide ou une randonnée sur un réseau de sentiers à proximité.

3: Faites une liste de cinq endroits à visiter sans trop de planification ou de préparation. Qu’ils soient autour de la maison, dans votre quartier ou à une courte distance en voiture, les endroits que vous aurez préalablement repérés et qui sont faciles d’accès augmentent la probabilité de passer à l’action. Si vous vous sentez d’humeur aventureuse, ajoutez à votre liste un endroit que vous n’avez jamais visité et fixez-vous l’objectif de vous y rendre pendant l’année.

4: Si vous manquez d’inspiration ou si vous souhaitez simplement découvrir d’autres idées, consultez des ressources qui vous suggéreront différentes façons d’interagir avec la nature. Commencez par regarder notre Calendrier de l’avent de la nature publié dans notre infolettre de décembre : ces idées sont valables tout au long de l’hiver! L’organisme Be Outside Idaho propose également une liste de 101 choses à faire dehors en hiver (101 Things to Do Outside in Winter) (en anglais seulement).

5: Faites le point et félicitez-vous. Quelle que soit la forme de votre nouvelle routine nature, prenez le temps de remarquer ses effets sur vous. Avant de sortir, évaluez comment vous vous sentez physiquement et mentalement. Et faites la même chose lorsque vous rentrez. Sachez reconnaître les moindres changements qui se produisent et félicitez-vous de chaque occasion saisie pour passer du temps à l’extérieur.

Que vous vous réjouissiez des possibilités offertes par la nouvelle année ou que vous ressentiez le poids de la déprime suivant les Fêtes, rassurez-vous : la nature sera toujours là pour vous aider à mener une vie plus saine. Que vous fassiez des pauses d’écran en regardant plus attentivement par la fenêtre ou alors une longue promenade dans les bois le samedi matin, les bienfaits pour le corps, l’esprit et l’âme sont immenses.

Références

Étude « Associations between Nature Exposure and Health: A Review of the Evidence » (en anglais seulement)

La FCM acquiert un marais au bord du lac

Bien avant la création de la Fiducie, l’Association pour la protection du lac Massawippi (Bleu Massawippi) a reçu ce terrain zoné « blanc » (aménageable) de trois acres au bord du lac de la part d’un propriétaire souhaitant qu’il soit protégé. Si la FCM avait existé à l’époque, elle aurait été la bénéficiaire du terrain, car Bleu Massawippi n’a pas pour mission de conserver et de protéger les terres à perpétuité. Sa mission est plutôt de protéger la santé du lac et la qualité de son eau. Ils travaillent sur des enjeux tels que les espèces invasives comme les moules zébrées, les causes de la récurrence des algues bleues et bien d’autres problèmes liés au lac. Bleu Massawippi doit concentrer toute son attention sur le lac.

Les membres du conseil d’administration de Bleu étaient très heureux de savoir que ce milieu humide, un lieu de captage du carbone près du lac Massawippi, sera protégé à perpétuité grâce à cette transaction et continuera à jouer son rôle d’habitat naturel pour la faune et la flore. Et en période de crue, il aidera à réguler le niveau du lac Massawippi.

La Fiducie protège les terres adjacentes au lac Massawippi et à ses tributaires :

– Nous avons acheté le milieu humide de Bleu.

– Nous avons plusieurs propriétés sous servitude et d’autres seront ajoutées bientôt.

– Accès à l’expertise de Corridor appalachien en tant qu’organisation membre.

– Comme peuvent en témoigner les résidents et les visiteurs, la protection de la crête verte a eu un effet positif sur la qualité de vie autour du lac en raison des nombreux ruisseaux qui se jettent dans le lac et qui ne seront jamais perturbés.

Comment les deux organismes travaillent-ils côte à côte?

Quelles sont les différences?

Voyez comment nous nous complémentons.

Il s’agit d’un organisme sans but lucratif canadien qui peut délivrer des reçus fiscaux pour don.

Il s’agit d’un organisme sans but lucratif canadien qui peut délivrer des reçus fiscaux pour don.

Sa mission :

Informer, éduquer, influencer et agir sur les enjeux environnementaux menaçant la qualité de l’eau, la santé du lac Massawippi et la qualité de vie de ses résidents et utilisateurs.

Le lac a une superficie de 18,7 km2 et un périmètre de 38 km.

La Fondation parraine un programme d’éducation à la nature qui se déroule au parc Scowen.

Un total de 4 885 livres (2 216 kg) de pneus, de bouteilles, de pièces d’auto, de blocs de béton et d’autres objets ont été récoltées en 2023. L’objectif principal est l’élimination ou le contrôle de la moule zébrée, une espèce envahissante.

● Projet de recherche agricole avec des étudiants à la maîtrise de l’Université Bishop’s

● Deux études scientifiques en cours sur nos propriétés protégées

● Un programme d’éducation à la nature actuellement destiné aux élèves de 3e et 4e année

● Le projet 27, une initiative de conservation ciblée pour protéger plus de 785 acres de zones humides essentielles à l’extrémité sud du lac Massawippi. Ces terres sont les reins du lac.

Les gens confondent parfois les deux organismes, pensant qu’il s’agit d’une seule et même entité, ou alors se demandent pourquoi nous ne fusionnons pas.

La réponse est simple. Nous avons chacun notre sphère d’influence et nos champs d’action afin d’atteindre des objectifs parallèles. Il y a énormément à faire pour protéger les terres et le lac. Chaque entité peut consacrer l’ensemble de ses ressources et de son énergie à la mission qui lui a été confiée lors de sa création. Nous sommes des spécialistes de nos domaines qui travaillons efficacement à la protection de la vallée que nous aimons tant, qu’il s’agisse de terres ou d’eau.

Calendrier de l’Avent de la nature

Le groupe Recherche Sauvetage Estrie en exercice au sentier Massawippi

Peut-être avez-vous remarqué un groupe de personnes portant casques et dossards orangés en venant marcher au sentier samedi 21 octobre dernier? Il s’agissait de bénévoles en recherche et sauvetage qui ont utilisé le site pour leur entraînement. Voici quelques informations sur notre communauté ainsi qu’un résumé de notre journée.

Qui sommes-nous?

Notre mission

Nous sommes un organisme à but non lucratif, regroupant des bénévoles issus de tous les milieux qui donnent de leur temps afin de pouvoir répondre aux différentes autorités nécessitant leurs compétences. Nos membres, accrédités en recherche au sol et sauvetage, sont toujours prêts à intervenir pour sauver des vies. Notre mission principale est de porter assistance pour retrouver des personnes disparues, égarées en forêt ou en situation de détresse.

Formés et qualifiés

Le groupe intervient à la demande de la Sûreté du Québec, de la Sécurité civile et de tout autre organisme ou citoyen requérant nos services. Nous sommes reconnus et accrédités par l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS). Afin de remplir notre mission, tous nos bénévoles reçoivent une formation dans les domaines suivants : initiation en recherche et sauvetage, profil d’une personne disparue, techniques de recherche au sol, carte et boussole, protection de scène de crime, GPS, communication radio, etc. La formation des bénévoles est continue.

Sentier Massawippi Trail

Déroulement de la journée

Arrivée dans le stationnement à 8 h 30. Nous avons tout juste le temps de sortir notre équipement qu’il commence à pleuvoir, et ce, pour toute la journée. Nous installons donc notre abri, et à 9 h, nous sommes rassemblés sous la tente pour recevoir les instructions. Malgré la mauvaise météo, nous sommes un groupe de 15 individus pour pratiquer nos techniques de recherche et en premiers soins. Une fois les équipes formées et les directives données, les bénévoles se dispersent dans les sentiers. Un membre, lui, demeure au poste de commandement dans le stationnement. Cette tâche est importante, car cette personne gère les communications et surveille la remorque où tout notre équipement pour porter secours et transporter une victime de façon sécuritaire y est rangé.

Nous commençons par une recherche de sentier. Pour ce faire, nous avons séparé notre groupe en équipes de 3 pour explorer les différents sentiers (à l’exception du sentier de la plage). Cette technique de recherche consiste à placer un chercheur qui marche directement sur le sentier, tandis que les deux autres marchent de chaque côté à environ 10 mètres dans les bois. Tous ont un même but : trouver des indices, des traces ou des objets appartenant à la personne égarée.

Un indice est finalement trouvé en fin d’avant-midi entre les points 4 et 5 sur la carte du Sentier. À partir de cet endroit, une opération de recherche est lancée avec tous les bénévoles. On forme une ligne de marche au sud du vieux sentier Wippi Sud, et la recherche s’effectue sur un périmètre d’environ 200 m de profondeur sur 300 m de largeur. Lorsque l’équipe retrouve la personne (un comédien qui simule avoir passé la nuit dans la forêt, souffrir d’hypothermie et avoir très mal au dos), pour ajouter au challenge, elle parlait uniquement en espagnol! Nos bénévoles ont donc dû s’adapter pour communiquer avec la victime, et ont dû utiliser notre civière avec planche dorsale ainsi que la mule (système de transport de la civière) pour évacuer la personne blessée.

Comment devenir bénévole?

Pour plus de renseignements sur notre groupe ou même vous joindre aux 40 bénévoles qui sont au cœur de notre mission, contactez M. Dany Chaput, président, au 819-571-7313 ou à l’adresse [email protected]. La prochaine séance de formation démarre le 17 janvier 2024 et il est encore temps de s’inscrire. Appelez-nous!

Nous désirons remercier l’organisation de nous avoir permis d’utiliser votre superbe terrain de jeu!

Les chutes Burroughs

Un endroit formidable pour découvrir l’histoire culturelle, industrielle, environnementale et anthropologique de la région.

En septembre, la Fiducie de conservation Massawippi a signé un acte de servitude avec la municipalité de Stanstead-Est afin de protéger la terre adjacente aux chutes. Cette terre et la rivière Niger qui la traverse sont au cœur de notre histoire locale depuis des milliers d’années. Elles se trouvent dans la province géologique des Appalaches.

Le site se trouve sur le territoire traditionnel des Abénaquis. Des fouilles archéologiques récentes ont permis d’obtenir des preuves tangibles de leur passage et de leur présence le long de la rivière Niger. Les archéologues abénaquis ont étudié les terres situées en amont des chutes jusqu’au lac Lyster, d’où elles prennent source. Propices à la chasse et à la pêche, les plaines étaient un endroit sec que les semi-nomades fréquentaient saison après saison. La rivière servait à se déplacer du sud jusqu’au lac Massawippi, un autre lieu d’abondance pour la chasse et la pêche.

« On a fait faire des fouilles archéologiques sommaires pour voir ce qu’il y avait sur le territoire des Abénaquis. On a trouvé un percuteur qui date de plusieurs milliers d’années. On a aussi trouvé du quartz du mont Pinnacle », raconte Pamela B. Steen, conseillère municipale (aujourd’hui mairesse), dans un article de La Tribune d’avril 2021. Le quartz était un type de minéral utilisé pour le troc.

Faisons un saut dans le temps, après l’arrivée des commerçants de fourrures français et anglais, jusqu’à la période d’établissement colonial. D’autres personnes commencent à arriver dans la région dans la seconde moitié des années 1700. Certains sont des Européens, d’autres reçoivent officiellement des concessions foncières et beaucoup arrivent à pied en provenance du nord-est des États-Unis, à la recherche de terres. Comme ceux qui les ont précédés, les colons constatent que la rivière est une abondante source de nourriture, un moyen de transport et une source d’énergie. Nous ne savons pas grand-chose à propos des Tatton, une famille noire qui est arrivée ici en 1804. Mais il semblerait que la rivière, qui s’appelait à l’origine Negro River, ait tiré son nom de cette famille. Au fil du temps, le nom de la rivière est passé de Negro à Nigger, puis à Niger. Le nom actuel « rivière Niger » est mentionné pour la première fois en 1863 sur la carte « Map of the District of St Francis » (Putnam et Gray). Le mot « niger », d’origine latine, signifie « noir ». Le toponyme « rivière Niger » a été officialisé le 14 septembre 2006 par la Commission de toponymie du Québec.

Les chutes sont nommées d’après un homme, Stephen Burroughs, célèbre pour sa capacité à s’adapter à l’époque. Son infamie vient de ses talents de faussaire. Né dans le New Hampshire en 1765, il est, selon ses mémoires, le « pire gars en ville ». C’est un escroc et un fraudeur. Pendant la révolution américaine, il se fait passer pour un médecin à bord d’un navire américain. Plus tard, il vole les sermons de son père (un pasteur presbytérien) dans le Massachusetts et se fait passer pour un prédicateur célébrant des mariages, des baptêmes et bien d’autres choses. Puis, il voit un potentiel dans la contrefaçon de monnaie et de billets. En 1799, il s’installe dans le canton de Stanstead avec sa femme Sally et leurs enfants. Comme d’autres, il défriche des terres et construit des scieries et des moulins à grains, et il est probablement le premier à avoir construit un moulin sur la rivière. Ses voisins l’appréciaient beaucoup. Sa vie haute en couleur est bien documentée dans des articles américains et canadiens (voir la bibliographie plus bas).

Au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle, le site passe entre plusieurs mains, l’agriculture et la foresterie formant la base de l’économie du nord du canton de Stanstead. En 1854, une scierie, une forge, un pont et des bâtiments agricoles sont situés à proximité du site. Une maison et sa grange-étable sont construites entre 1883 et 1906 juste en haut des chutes. Les vestiges de ces activités humaines ont été corroborés par les archéologues.

L’énergie hydraulique fait aussi partie intégrante de l’histoire des chutes Burroughs. La rivière Niger a compté de nombreux moulins le long de ses rives et en 1929, une centrale hydroélectrique est construite par la compagnie Southern Canada Power Ltd (SCP). Selon le rapport annuel de la SCP, il s’y trouve en 1930 un moulin de 2 000 chevaux-vapeur.

La construction de cette petite centrale revêt une importance stratégique pour la Southern Canada Power, qui souhaite alors se rapprocher du développement industriel de Rock Island, situé à plus de 100 km de la centrale de la Chute-Hemming. La nouvelle centrale permettrait aussi de sécuriser le réseau du sud en cas de problème de distribution d’énergie.

Lors de la nationalisation du réseau hydroélectrique québécois en 1963, la centrale devient la propriété d’Hydro-Québec. Dans les années 1980, plusieurs installations sont démantelées, dont la grange.

En 2010, un bris important se produit dans la conduite forcée, entraînant l’arrêt définitif de la production d’électricité. Entre 2014 et 2016, la cheminée d’équilibre et la conduite forcée sont démantelées.

En 2021, la municipalité de Stanstead-Est acquiert le site d’Hydro-Québec en vue de l’utiliser à des fins récréatives et de le protéger d’éventuelles transformations. Elle fait inscrire la centrale hydroélectrique à la liste des bâtiments patrimoniaux.

Ce site patrimonial est également intéressant pour sa valeur paysagère. En effet, il se distingue par la présence de la chute Burroughs, d’une hauteur de 55,17 mètres, qui fait partie de la rivière Niger. La propriété, en grande partie boisée, présente également plusieurs types de peuplements forestiers : cèdres, pruches, érables et grands pins plantés le long de la route d’accès.

La propriété nouvellement renommée « Parc des Chutes-Burroughs » abrite plusieurs types d’habitats : des milieux forestiers; des habitats aquatiques comprenant la rivière Niger, ses cascades et certains ruisseaux; et des marécages arborescents dont certains sont situés en zone inondable. Certains ruisseaux sont fréquentés par une espèce de salamandre qui sera probablement désignée menacée ou vulnérable par le gouvernement provincial, la salamandre sombre du Nord.

Quant aux espèces végétales présentes, la vergerette du Canada, la dentaire à deux feuilles et la matteuccie fougère-à-l’autruche sont vulnérables à la récolte, tandis que la vergerette de Provancher est une espèce menacée au Québec.

En septembre 2023, la Fiducie de conservation Massawippi a signé une servitude de conservation pour protéger à perpétuité la propriété de 36 acres. Une partie du site deviendra un parc et une zone récréative. La municipalité entend accueillir les visiteurs en présentant une exposition à la centrale et en permettant la promenade dans la forêt et aux abords de la rivière à la fin de 2024 ou au début de 2025.

Bibliographie

https://www.latribune.ca/2021/04/10/un-joyau-devient-un-espace-vert-a-stanstead-est-068577b65b9de4f165e35595aa3b9720/

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/detail.do?methode=consulter&id=233557&type=bien

https://www.latribune.ca/2022/08/18/decouvrir-le-territoire-ancestral-des-abenakis-via-les-chutes-burroughs-7ed7064d9646021869974d41a97bcbab/

https://www.google.ca/books/edition/Forests_and_Clearings_The_History_of_Sta/IFDHswdhWqwC?hl=en&gbpv=1

https://cantondehatley.ca/info/a-propos/

Le papillon monarque : l’insecte « porte-parole » de l’été au parc Scowen

Written by Jessica Adams (Nature Nerding)

Reading time: 5-6 minutes

(Ph : Guillaume Levesque) Bien que nous n’ayons pas eu la chance de trouver des œufs ou des chenilles de monarque au parc Scowen, Guillaume Lévesque et sa famille ont repéré cette petite chenille après notre « Journée de déménagement du monarque ». Pour reprendre ses mots : « C’est intéressant parce qu’elle était sur le plant [d’asclépiade] le plus près de la route! Merci d’avoir aiguisé notre sens de l’observation! »

Le projet pour les papillons monarques de la Fondation Massawippi, coordonné par Nature Nerding, se déroulait pour la première fois cette année au mois de juillet. Nous avions comme principaux objectifs de sensibiliser les gens aux champs d’asclépiade à l’entrée du parc Scowen, de recueillir des données sur la présence des monarques dans le parc et d’installer une pouponnière à papillon afin d’immortaliser et de partager la magie de la métamorphose. Nous ne pourrions pas être plus heureux de la façon dont les choses se sont déroulées.

Rappel : pourquoi un projet pour les monarques?

Le papillon monarque (Danaus plexippus) a vu sa population diminuer de 80 % au cours des dernières décennies et a été classé parmi les espèces menacées. Il est loin d’être le seul insecte important dans un écosystème et, malheureusement, il n’est pas du tout le seul à être confronté à des difficultés. Toutefois, du point de vue de vue de la conservation, le choix de braquer les projecteurs sur certaines espèces clés se justifie.

Dans le cas du monarque, il y a plusieurs raisons. Premièrement, il est considéré comme une espèce parapluie, ce qui signifie que les mesures prises pour le protéger peuvent avoir un impact sur diverses autres espèces partageant le même habitat ou certaines des mêmes exigences pour la survie. Deuxièmement – et la plupart d’entre nous qui avons eu le privilège de rencontrer ce papillon peuvent en témoigner – le monarque est réellement fascinant. Ses couleurs frappantes, son cycle de vie complexe et sa migration épique vers le sud nous poussent à vouloir en savoir plus sur cette espèce charismatique et à participer à sa protection. Ensemble, ces éléments font du monarque le parfait insecte « porte-parole » pour sensibiliser la population aux efforts de conservation de la petite faune et encourager la participation à ces efforts.

La Brigade papillons et le cycle de vie du monarque

La première rencontre de notre Brigade papillons a eu lieu au début juin, et une poignée de bénévoles dévoués se sont rencontrés aux deux semaines pendant les deux mois suivants pour mener à bien le projet.

Abritant diverses espèces de fleurs sauvages indigènes, les champs du bas qui flanquent l’entrée du parc Scowen forment un habitat incroyablement précieux pour une variété d’espèces sauvages. L’abondance de l’asclépiade dans ces champs est particulièrement intéressante, car cette humble plante est essentielle au cycle de vie du monarque. Lors de notre première réunion, nous avons donc commencé par apprendre à la reconnaître.

Il s’agit d’un point central du projet, car c’est la seule plante dont se nourrit la chenille du monarque, ce qui la rend essentielle à la reproduction du monarque. Bien qu’il existe plusieurs espèces d’asclépiade, la seule présente à Scowen est l’asclépiade commune (Asclepias syriaca). Après avoir pris note de l’apparence, de la texture et de l’odeur de l’asclépiade commune, nous avons délimité quelques sites de collecte de données dans les champs.

À la réunion suivante, nous avons appris le cycle de vie du monarque et une méthode de collecte de données. Comme la chenille du monarque se nourrit exclusivement d’asclépiade, le papillon adulte pond ses œufs sur cette plante. Il y a généralement un œuf par plante et on le retrouve le plus souvent en dessous des feuilles duveteuses. De la taille d’une tête d’épingle, ces œufs peuvent être difficiles à repérer et sont souvent confondus avec autre chose, comme une goutte de sève d’asclépiade solidifiée. Inutile de dire que la collecte de données a nécessité un sens aigu de l’observation et une bonne dose de patience!

Malgré l’abondance de l’asclépiade à Scowen, nous avons été surpris et légèrement déçus de ne pas trouver d’œufs ni de chenilles (larves) après plusieurs semaines passées à scruter les plants de nos sites d’étude. Nous avions beaucoup d’interrogations. Avions-nous simplement raté les œufs parce qu’ils étaient trop petits? Les œufs et les chenilles étaient-ils victimes d’un prédateur? Quelque chose d’autre rendait-il cette zone de reproduction moins favorable que nous l’avions espéré? Malgré notre perplexité, nous nous sommes rappelé que le fait de noter l’absence de monarques était aussi une donnée importante. Nous avons donc continué à remplir nos fiches d’observation (fournies par la Mission monarque d’Espace pour la vie) et à téléverser nos données dans leur base.

Au mois d’août, nous avons entrepris l’installation d’une pouponnière sous l’abri du parc. Fabriquée entièrement à partir de matériaux recyclés, cette structure faite de moustiquaires a été installée au début du mois avec l’intention d’y accueillir au moins une chenille. Comme nous n’avions pas trouvé de chenille de monarque au parc Scowen, nous avons décidé d’en « importer » une de la région du lac Brome. Nous avons nommé cet événement « Journée de déménagement du monarque » et avons invité le public à célébrer avec nous l’installation de notre invité spécial dans sa pouponnière agrémentée entre autres de tiges fraîches d’asclépiade.

Des membres de la brigade ont visité la pouponnière tous les jours pour suivre l’évolution des choses. Une fois installée, la chenille s’est occupée à se nourrir d’asclépiade tout en laissant des quantités impressionnantes de chiures au sol. Quelques jours plus tard, elle avait rampé jusqu’au toit de la pouponnière et, le lendemain, elle y était déjà suspendue, prête à se transformer en chrysalide. Le dimanche 20 août, nous avions officiellement une chrysalide!

Le stade de chrysalide dure « de 8 à 15 jours en conditions estivales normales » (monarchjointventure.org). Vous vous souviendrez peut-être de la vague de froid que nous avons connue à la fin août. Notre petite amie semble l’avoir remarquée elle aussi! Elle est restée bien au chaud dans sa chrysalide jusqu’à ce qu’elle émerge 18 jours plus tard sous la forme d’un papillon adulte en bonne santé (à ce stade, nous avons pu confirmer qu’il s’agissait d’un mâle grâce aux taches sombres sur ses ailes postérieures). Nous l’avons relâché pour qu’il puisse butiner librement le nectar d’une diversité de fleurs sauvages et se préparer pour son long voyage vers le Mexique.

Le rôle de la pouponnière

Lorsque nous avons discuté des différents éléments du projet, la question suivante (très pertinente) a été soulevée : quelle est l’utilité d’une pouponnière?

L’intervention humaine dans les efforts de conservation peut être un sujet controversé. Comment pouvons-nous être certains que nous faisons plus de bien que de mal? Empêchons-nous la nature de suivre son cours? Nous pourrions débattre longtemps de ces questions, et les conclusions sont généralement tirées au cas par cas.

En gros, l’objectif principal de la pouponnière du parc Scowen était de partager la magie avec les gens. En créant un lieu où au moins un monarque pouvait achever sa métamorphose sans être dérangé, nous avons pu présenter les subtilités fascinantes du cycle de vie de cet être vivant. Nous avons exposé et honoré une petite parcelle de la magie de la nature qui se produit tout autour de nous.

Que les gens aient suivi le projet de près ou qu’ils aient seulement vu de petits bouts ici et là, il y a eu beaucoup de moments « wow ». Cela peut paraître anodin, mais ces moments sont puissants. Ils permettent de graduellement développer un souci pour les espèces avec lesquelles nous coexistons. Ce souci peut influencer le développement de nos valeurs et de nos attitudes à l’égard de la nature et imprégner nos habitudes quotidiennes. Même si le chemin n’est pas direct ou linéaire, il est très naturel et repose sur le principe qui veut que « nous avons tendance à protéger ce que nous aimons »… et nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons.

Respirer pour la première fois l’odeur délicieuse d’une fleur d’asclépiade, découvrir la relation entre l’asclépiade et la chenille du monarque, apercevoir d’autres magnifiques invertébrés sur les plants d’asclépiade, observer une chenille se transformer en chrysalide en temps réel, voir une chrysalide pour la première fois, découvrir que l’on a confondu pendant tout ce temps le papillon vice-roi (Limenitis archippus) et le monarque… Ce projet a donné d’innombrables occasions d’apprendre, de s’émerveiller et de se rapprocher de la nature.

Enfin, nous tenons à souligner toute l’importance des informations et des ressources mises à disposition (gratuitement) par Mission monarque (Espace pour la vie), Monarch Join Venture et le projet Butterflyway (Fondation David Suzuki). L’ensemble du projet dépendait beaucoup de la contribution de notre super équipe de bénévoles de la Brigade papillons, qui ont consacré des heures à la collecte de données et à la surveillance de la pouponnière, entre autres choses. Nous sommes ravis de tous les aspects de la première édition du projet pour les papillons monarques et nous avons déjà hâte à la suite en 2024!

Enrichissez votre vocabulaire de la nature

À partir du texte, faites des recherches sur le Web pour enrichir votre vocabulaire et essayez d’utiliser ces termes la prochaine fois que vous serez en nature et que vous ferez des observations par vous-même ou avec des amis!

Références

Une balade au Glen villa Art Garden

Rédigé par Hélène Hamel

Ma promenade ornithologique à Glen Villa, sous une pluie battante, le samedi 17 juin.

Cela en valait-il la peine ? OUI !

Avec une paire de jumelles et un peu de patience, j’ai observé et appris qu’il faut :

1) écouter son chant

2) observer les mouvements de vol

3) étudier l’habitat

4) regarder la taille et la couleur de l’oiseau, la forme de la queue, la forme et la couleur du bec et tout autre signe distinctif pour identifier l’oiseau.

En tant que participant, j’ai été surpris par la rapidité avec laquelle les guides (Camille et Jean-Paul, tous deux membres de SLOE et observateurs d’oiseaux chevronnés) ont identifié les oiseaux en vol. Ils pouvaient repérer l’oiseau bleu et l’hirondelle qui partagent souvent le même nichoir et peuvent même se disputer le nichoir pour y construire leur nid.

Jean-Paul et Camille ont tous deux des listes de vie qu’ils partagent sur E-Bird. Jean-Paul a dit qu’il avait plusieurs listes, une pour le Québec, une pour l’Amérique du Nord, d’autres pour différents pays.

Ces informations sont mises à la disposition des scientifiques qui suivent les oiseaux et étudient leurs habitudes.

Camille nous a écrit :

Nous avons observé entre autres une gélinotte huppée et ses petits, un viréo à gorge jaune (très rare) et trois Bécasses d’Amérique (difficile à voir habituellement)

En tout 25 espèces différentes observés sous la pluie et les feuilles qui dégoulinaient d’eau.

L’activité à Glen Villa a été organisée dans le cadre de la collecte de fonds pour la Fondation Massawippi.

D’autres promenades et causeries guidées auront lieu le 15 juillet et le 12 août 2023.

Cliquez ici pour plus de détails.

Les salamandres du bassin versant

Rédigé par Nicolas Bousquet, biol.,

Coordonnateur de projets terrain

COGESAF

Temps de lecture : 5-6 minutes

Le bassin versant du lac Massawippi est un secteur abritant plusieurs espèces de salamandre, particulièrement les salamandres de ruisseaux. On dénombre trois espèces de salamandre de ruisseaux, soit la salamandre à deux lignes, la salamandre sombre du Nord ainsi que la salamandre pourpre. La présence de nombreux cours d’eau en milieu forestier et montagneux favorise la présence de ces espèces autour du lac Massawippi.

Les salamandres de ruisseaux sont des petits animaux très discrets, mais fascinants! Ces amphibiens vivants principalement dans les petits cours d’eau frais et bien oxygéné, car, fait étonnant, ce groupe de salamandres ne possède pas de poumon et celles-ci vont respirer par la peau et les larves à l’aide de branchies. C’est pourquoi les salamandres de ruisseaux doivent constamment avoir la peau humide et vivent majoritairement dans le milieu aquatique. Bien qu’il arrive que les adultes s’aventurent à quelques mètres de leur ruisseau dans le milieu terrestre, on les retrouve généralement bien enfouies dans le cours d’eau sous des roches ou d’autres abris tels des branches. Quant à eux, les larves (salamandres juvéniles) sont totalement dépendantes du milieu aquatique, en raison de leur branchie.

En raison de leur dépendance au milieu aquatique, les salamandres de ruisseaux sont des espèces très fragiles. D’ailleurs la salamandre sombre du Nord est une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable et la salamandre pourpre est désignée vulnérable par la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (Québec). Il existe plusieurs enjeux de conservation pour les salamandres de ruisseaux et on peut dire que généralement, celles-ci peuvent être grandement affectées par la modification de la quantité ainsi que la qualité de l’eau de leur habitat. Les modifications du débit d’un cours d’eau, le déboisement de la bande riveraine, la sédimentation, l’apport en contaminant ainsi que le drainage ou l’assèchement des cours d’eau sont tous des facteurs pouvant nuire considérablement aux salamandres de ruisseaux.

À propos de l’auteur : Nicolas Bousquet est biologiste et occupe le poste de coordonnateur de projets terrain au COGESAF depuis plus de 5 ans. Ces champs d’expertise sont la lutte aux espèces exotiques envahissantes et la conservation de la biodiversité. Il a travaillé comme professionnel de recherche à l’Université de Sherbrooke, pour ensuite poursuivre sa carrière dans une firme conseil en environnement et en aménagement forestier, puis comme consultant externe au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Depuis plusieurs années, il se spécialise dans l’étude et la conservation de l’herpétofaune principalement avec les tortues et les salamandres de ruisseaux. Il a participé à plusieurs projets d’inventaire, de suivi de population, identification de menaces, suivi de pontes ainsi qu’à la création d’aménagements . Il aime aussi partager ses connaissances, notamment par le biais de conférences ou de l’écriture d’articles.